|

Содержание

К читателю……………………………………………… 2

Памятник и его автор……………………………….... 4

За землю русскую………………………………...…… 10

Список литературы…………………………….……. 20

К читателю

Предлагаем Вашему вниманию дайджест «Храбрые ваши дела никогда не будут забыты», посвященный 400-летию со дня изгнания польских интервентов из Москвы вторым народным ополчением под руководством Минина и Пожарского. Это знаменательное событие в истории нашей страны будет отмечаться 4 ноября 2012 года.

XVII век принес многочисленные испытания России и ее государственности. После смерти в 1584 г. Ивана Грозного его наследником и царем стал слабый и болезненный Федор Иванович (1584-1598). Началась борьба за власть внутри страны. Такая ситуация вызывала не только внутренние противоречия, но и усиленные попытки внешних сил ликвидировать государственную самостоятельность России. На протяжении практически всего столетия ей приходилось отбиваться от Речи Посполитой, Швеции, набегов крымских татар – вассалов Османской империи, противостоять католической церкви, стремившейся отвратить Россию от православия.

За эти годы на русском троне побывали царский шурин Борис Годунов (1598-1605), Федор Годунов (с апреля по июнь 1605), Лжедмитрий I (июнь 1605 – май 1606 гг.), Василий Шуйский (1606-1610), Лжедмитрий II (1607-1610).

Период с 1610 по 1613 год вошел в историю как семибоярщина – по числу бояр, возглавивших «русскую» партию. В стране поднимается мощное народное антипольское движение и в 1611 году образуется народное ополчение, осадившее Москву. Руководил ополчением Ляпунов. Распри среди руководства привели к поражению, но уже на следующий год формируется второе ополчение под руководством Минина и Пожарского.

Инициатором его был земский староста Кузьма Минин. Начальником ополчения был выбран князь Д. М. Пожарский. Весной 1612 года ополчение выступило в поход. Став под Москвой, русское войско отбило удар польского гетмана Ходкевича, а в октябре овладело городом. Этим фактически закончилось Смутное время.

В начале XIX века в передовых кругах русского общества возникла идея о создании памятника освободителям России. Был объявлен сбор пожертвований на создание памятника. Наши земляки не остались в стороне от этого события.

Предлагаемый Вашему вниманию дайджест состоит из двух разделов. Первый раздел «Памятник и его автор» знакомит с историей создания памятника Минину и Пожарскому и творчеством его автора Ивана Петровича Мартоса. В разделе «За землю русскую» представлены статьи камышинских краеведов об участии камышан в сборе средств на создание памятника.

Дайджест адресован широкому кругу читателей, интересующихся историей родного края.

Памятник и его автор

Иван Петрович Мартос — выдающийся представитель классицизма в пластике, крупнейший русский скульптор последней трети XVIII — первой трети XIX века. Иван Петрович Мартос — выдающийся представитель классицизма в пластике, крупнейший русский скульптор последней трети XVIII — первой трети XIX века.

Мартос родился на Украине, в местечке Ичне. Отец его происходил из старой казацкой семьи. Десятилетним мальчиком Мартос был зачислен в Академию художеств, где его учителями стали Л. Роллан и Н.-Ф. Жилле. Окончив Академию в 1773 году, Мартос в качестве академического пенсионера в течение нескольких лет жил в Риме.

Вернувшись на родину, он стал работать в области мемориальной скульптуры, над монументами и скульптурным декором архитектурных сооружений. Мартоса справедливо называют одним из создателей своеобразного типа русского надгробия эпохи классицизма. Сдержанные, строгие, возвышенные образы надгробий Мартоса передают не только горе утраты, но и душевную выдержку человека перед лицом смерти.

Мартос жил и творил в ту пору, когда в России широкое распространение получала монументально-декоративная скульптура, к выполнению которой привлекались крупнейшие мастера. Совместная работа архитекторов и скульпторов была очень плодотворной. Подобно всем русским скульпторам своего времени, Мартос много работал в области синтеза архитектуры и скульптуры. Ему довелось творить вместе с Ч. Камероном, Т. де Томоном и А. Воронихиным. Он выполнил ряд скульптурно-декоративных работ в интерьерах Екатерининского Царскосельского дворца и дворца в Павловске, статую бегущего Актеона для фонтана в Петергофе (1801), огромный горельеф «Источение воды из камня Моисеем в пустыне» на аттике Казанского собора (1804— 1807). Памятник герцогу Ришелье (1823 - 1828) в Одессе, памятник Потёмкину в Херсоне, памятник Ломоносова в Холмогорах.

Памятник Минину и Пожарскому был первым памятником в Москве, поставленным не в честь государя, а в честь народных героев.

И когда в 1803г. возник вопрос о сборе пожертвований на памятник Минину и Пожарскому, Мартос сразу же приступил к работе над созданием памятника.

Инициаторами установки памятника были члены передового Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Это же общество предложило во главе композиции будущего памятника поставить народного героя Кузьму Минина. В журнале «Лицей» за 1803г. мы читаем: «Природа, повинуясь всевышнему и не взирая на родословия, воспламеняет кровь к благородным подвигам как в простом поселянине или пастухе, так и первостепенном в царстве. Она бы могла, кажется, вдохнуть патриотическую силу в Пожарского; однако избранный ею сосуд был Минин…так сказать, русский плебей... Здесь он был первою действующею силой, а Пожарский… был только орудием его гения». Эта идея была близка Мартосу, и образ Минина становится основным в его композиции.

Между тем, разговоры об установке памятника замолкли. Наконец в 1808 г. нижегородцы опять ставят вопрос об установки памятника «на том самом месте, где Минин представил народу все имущество свое и воспламенил тем соревнование своих сограждан». И вот второго мая 1808 г. дается указание президента Академии художеств «о сочинении нескольких проектов для монумента, коим дворянство и граждане Нижегородской губернии желают ознаменовать подвиги гражданина Козьмы Минина и боярина князя Пожарского и представить в непродолжительном времени». К конкурсу привлекаются скульпторы Мартос, Прокофьев, Демут-Малиновский, Пиминов-старший, архитекторы Томон и Михайлов. В ноябре 1808 г. был утвержден проект Мартоса.

Первого января 1809 г. была объявлена всенародная подписка и по всей России разосланы гравюры с изображением утвержденного проекта, «дабы оный был известен всем россиянам». Однако, решено было памятник Мартоса установить в Москве, а для Нижнего Новгорода изготовить обелиск. Из-за Отечественной войны 1812 года работа над памятником затянулась.

Отливка памятника была поручена Василию Екимову — литейному мастеру Академии Художеств. По окончании подготовительных работ отливка была выполнена 5 августа 1816 года. Для плавки было подготовлено 1100 пудов меди. Медь плавилась 10 часов. Отлитие столь колоссального монумента одним разом было выполнено впервые в европейской истории.

Для пьедестала памятника первоначально предполагалось использовать сибирский мрамор. Но из-за значительных размеров памятника было решено использовать гранит. Огромные камни были доставлены в Санкт-Петербург с берегов Финляндии. Пьедестал, состоящий из трех цельных кусков, был изготовлен каменотесом Сухановым.

Летом 1817 года фигуры памятника и части постамента были отправлены из Петербурга в Москву по системе каналов. Памятник был собран и установлен в центре Красной площади. Он обошелся в 150 тысяч рублей.

Доставку памятника из Санкт-Петербурга в Москву было решено осуществлять по воде, учитывая размеры и вес памятника, по маршруту через Мариинский канал до Рыбинска, далее по Волге до Нижнего Новгорода, затем вверх по Оке до Коломны и по реке Москве. 21 мая 1817 года памятник был отправлен из Санкт-Петербурга и 2 сентября того же года доставлен в Москву.

Памятник установили против Кремля, несколько ближе ко вновь отстроенным после пожара Москвы Торговым рядам.

Торжественное открытие его состоялось 20 февраля 1818 года.

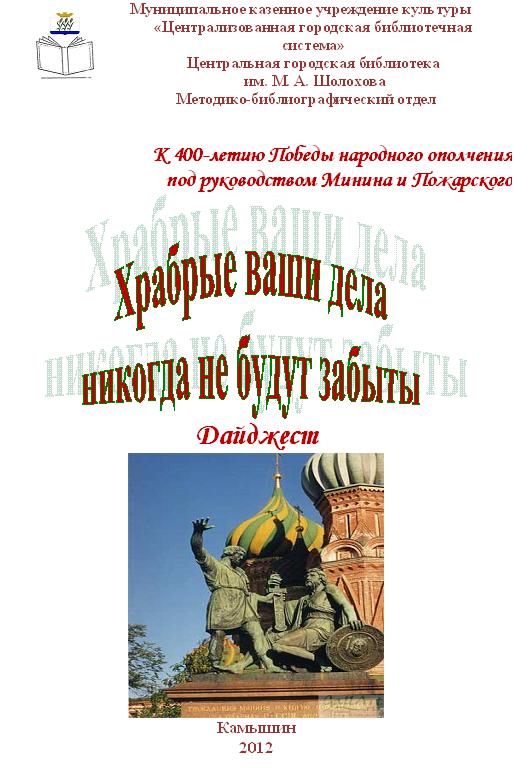

Памятник выполнен в принятой тогда классической манере. Минин и Пожарский одеты в русские рубахи, напоминающие античные одежды. Стоящий Минин правой рукой указывает на кремль, левой подает Пожарскому меч в ножнах. Сидящий в задумчивости князь правой рукой принимает меч, левой придерживает круглый щит с изображением Спасителя. Позади него лежит шлем. Фигуры установлены на постаменте красного полированного гранита. В верхней части его передней грани бронзовыми буквами сделана надпись: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия. Лета 1818». Ниже помещен барельеф, посвященный Минину. На нем изображен сбор денег и добра на ополчение на Нижегородской площади. Слева изображен мужчина, отправляющий в войско двух сыновей. Ему Мартос придал свои черты лица. Дело в том, что один сын скульптора воевал с французами, а другой был арестован в 1812 году во Франции и погиб. Барельеф на задней стороне постамента посвящен Пожарскому и изображает его во главе войска во время битвы с поляками. Высота памятника — 8,6 метра.

Высокая национально-патриотическая идея памятника как нельзя более отвечала чувствам русского народа, сокрушившего войска Наполеона. Этому произведению Мартоса суждено было стать не только наиболее значимым произведением скульптора, но и одним из общепризнанных шедевров русского монументального искусства. В настоящее время памятник Минину и Пожарскому передвинут на новое место и стоит на Красной площади у храма Василия Блаженного.

За землю русскую

Хорошунов, Е. Спасителям Отечества / Евгений Хорошунов // Камышин далёкий и близкий / Евгений Хорошунов. – Камышин, 2000. – С. 188-190.

В Москве на Красной площади стоит хорошо всем известный памятник. На его постаменте — столь же хорошо знакомая надпись: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия».

Скульптор Иван Мартос воздал дань уважения двум замечательным нашим соотечественникам, возглавившим в 1612 году народное ополчение против иноземцев. Это был первый скульптурный памятник Москвы (установлен 20 февраля 1818 года). Он и сегодня вызывает чувство гордости патриотическим поступком граждан Руси. Силуэт этого знаменитого памятника — один из символов столицы.

Идея создания памятника возникла в передовых кругах русского общества в начале XIX века, а претворялась в бронзу и гранит на добровольные пожертвования россиян.

Сбор добровольных средств начался в 1809 году. Подписной лист вместе с гравированным рисунком монумента был получен и в Камышине. Наш город (уездный центр Саратовской губернии) был в то время невелик, население его насчитывало всего две тысячи человек.

Как говорят, «Что не записано, того не было». Но нам повезло, мы знаем тех камышан, кто внес свои вклады на создание памятника. Их фамилии донесла до нас редкая книга «Историческое описание монумента, воздвигнутого гр. Минину и кн. Пожарскому в столичном городе Москве» (Петербург, 1818) на странице 188-й в двух колонках перечислены эти горожане. Их было 24 человека, да еще, как было сказано, «опекуны малолетних Серебряковых», камышинских казаков.

В списке встречаются знакомые и незнакомые фамилии. Это были мещанин Василий Кошкин, купцы Александр Кошкин (Кошкинская водяная мельница и хутор были на Иловле в 32-х верстах от Камышина, вверх по ее течению, на левом берегу), один из Кошкиных, возможно, это Александр, в 1823 году был городским головой Камышина, потомственным почетным его гражданином, Степан и Максим Горбуновы, род которых прошел через всю историю Камышина, Егор Аникин (предок камышанки А. Ф. Абрамовой, жены начштаба Конного корпуса Б. М. Думенко), Федор Карпеев, уездные и городские чиновники с различными рангами по табелям: П. Ф. Барановский, П. П. Борисов, Ф. Я. Яковлев, М. Н. Донской, один из четырех братьев Непокроевых, И. И. Ефремов, И. А. Герасимов, соляной пристав Иванов, коллежский асессор И. И. Лупандин, губернский секретарь Попов, воронежский помещик Петров, коллежский советник Богданов, коллежский секретарь И. Д. Горохов.

В списке значатся также и люди военные: известные сыновья бывшего войскового атамана Волжского войска В. М. Персидского — полковник Григорий (бывший командир Астраханского полка) и капитан Петр Персидские, подполковник Серебряков (Астраханское казачье войско), штабс-капитан Лупандин.

По памяти, оставленной в Камышине, наиболее известными из них были П. Ф. Барановский и И. Д. Горохов. Барановский — из рода основателей деревни Барановки, был прежде секунд-майором, служил в прошлом в Камышине судьей, проживал в городе на пенсии.

О Горохове известно, что он был дворянским заседателем Камышинского земского суда. По сведениям, он был супругом тетки О. С. Чернышевской — М. К. Казачковской, дочери генерала К. Ф. Казачковского, участника войны 1812 года.

От имени столичного Горохова пошла, как известно, Гороховская улица в Петербурге, в Камышине же улица, параллельная Набережной, поныне имеет свою транскрипцию — Гороховская. Иоаким Дмитриевич Горохов отличился еще тем, что в 1812-1814 годах положил много трудов на формирование и содержание ратников, на призыв рекрутов (исполнял он в то время должность предводителя дворянства) и был награжден медалями в память 1812 года (носилась на Владимирской ленте) и в память 1814 года. Медалями были награждены и многие названные пожертвователи. Представлена была к получению медали и вдова штабс-капитана Анна Ивановна Лупандина с сыном Николаем.

По сумме добровольного сбора Камышин опередил такие уездные города, как Балашов, Вольск, Кузнецк и Хвалынск. Горожане собрали тогда немалую по тем временам сумму — 235 рублей. В целом Саратовская губерния перечислила на сооружение памятника 1610 рублей 82 копейки.

Петербургские мастера, реализовавшие замысел скульптора, оказались достойны великого дела. Пьедестал из красного гранита был выполнен искусным каменщиком-ваятелем С. С. Сухановым. Отливку бронзовой группы и барельефов для украшения пьедестала выполнил литейный мастер Екимов.

Весной и летом 1817 года водными путями из Петербурга через Нижний Новгород памятник, это сложное скульптурное сооружение того времени, был доставлен в Москву и в торжественной обстановке установлен на Красной площади.

На новом месте монумента — в скверике храма Василия Блаженного — бронзовые фигуры Минина и Пожарского выходят как бы из самой истории, шагая из веков минувших в наш сегодняшний день.

Вот о чем можно вспомнить, глядя на памятник в центре Москвы. Вспомнить не только о Минине и Пожарском, но и о многих и многих героях, принесших свои жизни на алтарь Отечества.

Некрасов, В. Памятник народному подвигу / В. Некрасов // Ленинское знамя. – 1974. – 14 сент. – С. 4

Одним из самых замечательных монументальных произведений в истории нашей Родины является памятник К. Минину и Д. Пожарскому на Красной площади в Москве. Идея создания памятника возникла в прогрессивных кругах русского общества в начале XIX века. Сооружение его было начато по общественной инициативе.

Многие жители Камышина добровольно, едва услышав о сборе средств на сооружение памятника, внесли сумму, по тем временам немалую. Подтверждения сохранила нам старинная книга. Теперь этому изданию свыше полутора столетий. Издана книга непростительно малым тиражом в год открытия памятника и описывает историю создания монумента Минину и Пожарскому. За эти годы почти исчез весь тираж. Не только библиотека Камышина не имеет этой книги, но и многие книгохранилища Москвы и Ленинграда приобрели бы этот том.

Собранных средств было вполне достаточно на памятник. Однако остались еще деньги, и на них была отпечатана эта книга. Около 30 страниц посвящено истории его создания. А последующие почти триста страниц перечисляют города, общества и суммы добровольных вкладов. Фамилии, фамилии, их тысячи, сотни тысяч. Мельчайший типографский бисер, два столбца имен на каждой странице. Почти целую страницу книги, занимают фамилии камышан.

Петербургская Академия художеств - объявила конкурс на лучший проект памятника. Всенародное единство и вдохновение не могли не вызвать подъема творческих сил ваятелей. Победил на конкурсе проектов молодой скульптор И. П. Мартос, воспитанник Петербургской Академии. А боролись за право ваять монумент видные таланты - Прокофьев, Демут-Малиновский, Пименов, Щедрин.

От создания проекта до открытия памятника прошло 14 лет. Работы по его сооружению были прерваны Отечественной войной 1812 года, а затем возобновлены. В числе многих жителей Поволжья камышане удостоились чести видеть памятник задолго до его открытия.

Летом 1818 года подтянули бурлаки к пристани Камышин невиданное сооружение. Громоздкие суда со сложными конструкциями разборных палуб несли на себе памятник Минину и Пожарской. Пока уставшие бурлаки отвязывали бечеву, весь Камышин высыпал на берег Волги встречать памятник волжанину Минину.

Хорошо знакомый по гравюрным изображениям, теперь отлитый в медь, памятник отражал солнечные блики яркой поверхностью. В знак признания славы и доблести камышан, как благодарность за непосредственную материальную помощь был показан на камышинской пристани знаменитый монумент.

Документальные свидетельства донесли воспоминания очевидцев этих событий:

«…граждане обоего пола всех возрастов с утра до ночи съезжаются к судам зреть сей знаменитый по предмету, искусству, величине памятник, никакое перо не может изобразить, в какое восхищение приведены как некие горожане, так и всего здешнего края жители появлением в здешних водах столь знаменитого памятника...».

Водный путь монумента длился свыше пяти месяцев. Из Петербурга по Неве, Онежскому озеру, через Марнинский канал в Рыбинск. Оттуда Волгой до Камышина, Царицына и обратно до Нижнего Новгорода, города, который первым подал мысль о создании монумента. Далее караван двигался по Оке до Коломны, а оттуда до Кремлевской стены по Москве-реке.

Книга сохранила историю его отливки. Готовые восковые фигуры 45 раз покрывали особым составом — смесью толченого кирпича с пивом, чтоб образовалась огнеупорная крепкая корка. Отливка началась 19 августа (новый стиль) 1816 года в Петербурге. Причем впервые в истории, европейского ваяния скульптуры отливались целиком.

16 специальных печей вытапливали воск. На сложных приспособлениях высоко вверху плавилось 1400 пудов меди. Обложили фигуры сырой глиной и только 9 минут заливка шла благополучно — медь пробила внизу дыру и полыхающее оранжевое озеро залило площадку. Литейный мастер Евдокимов едва с подручными сумел остановить течь...

После окончательной отливки отделочные работы продолжались еще два года, пока памятник установили на Красной площади. Около сорока лет назад монумент был перенесен к храму Василия Блаженного, где стоит и сейчас.

Чеботарёв, С. Первый памятник Москвы / Сергей Чеботарёв // Камышинский еженедельник БС пресс. – 2001. – 5 дек. – С. 5.

Когда Наполеон занял старую столицу России, скульптурных памятников на её улицах и площадях ещё не было. Однако кампания по возведению самого первого из них уже шла полным ходом. Ровно за 200 лет до изгнания французов из Москвы состоялось победоносное выдворение из первопрестольной польских оккупантов. Случилось это аккурат в 1612 году. Спустя два века в память об этом событии решено было установить скульптурный монумент освободителям столицы Минину и Пожарскому, возглавившим русское ополчение.

Изначально предполагалось, что строиться памятник будет на добровольные пожертвования. В 1809 году сбор средств начался. По всей Российской империи разошлись тогда подписные листы, на которых был изображен и эскиз будущего монумента. В маленький городок Камышин - уездный центр Саратовской губернии - тоже прислали такой документ. Населения в нашем городе было в начале XIX века немного: чуть более двух тысяч человек. Тем не менее, патриотизма камышанам было не занимать. И горожане стали делать пожертвования на памятник национальным героям.

Самое удивительное, что фамилии добровольных жертвователей дошли до наших дней. И донесла их до нас редкая книга «Историческое описание монумента, воздвигнутого гр. Минину и кн. Пожарскому в столичном городе Москве», изданная в Санкт-Петербурге в 1818 году. В ней на 188 странице в двух колонках перечислены жители камышинские. Всего 24 человека. Среди них - мещане, купцы, дворяне. Коренным камышанам, сегодняшним однофамильцам (а возможно, и потомкам) горожан начала XIX века, будет небезынтересно узнать об этих людях.

Мещанин Василий Кошкин - один из них. Есть в этом списке и купец Александр Кошкин. Известно, что один из купцов Кошкиных был в 1823 году городским головой, потомственным почетным гражданином Камышина. Знамениты также были и кошкинская водяная мельница, и одноименный хутор на берегу Иловли в 32-х верстах от города.

В книге упомянуты Степан и Максим Горбуновы (род которых прошел через всю историю нашего города), Егор Аникин, Федор Карпеев. Среди городских и уездных чиновников также нашлись добровольные, как теперь говорят, спонсоры строительства памятника. Один из них - П.Ф. Барановский из рода основателей села Барановки. Был он прежде секунд-майором, служил в Камышине судьей.

Далее среди разного ранга чиновников: П.П. Борисов, Ф.Я. Яковлев, М.Н. Донской, И.М. Ефремов, И.А. Герасимов, а также один из четырех братьев Непокроевых, соляной пристав Иванов, коллежский асессор И.И. Лупандин, губернский секретарь Попов, помещик Петров, коллежский советник Богданов, коллежский секретарь И.Д. Горохов.

О Горохове стоит сказать, что был он дворянским заседателем Камышинского земского суда. Женился на дочери известного героя Отечественной войны генерала К.Ф. Казачковского. Сам Иоаким Дмитриевич Горохов был награжден медалями в память 1812 (эта носилась на Владимирской ленте) и 1814 годов.

Среди краеведов есть мнение, что в его честь бывшая Лютеранская улица получила название Гороховской. Она до сих пор носит это имя.

В этом славном списке значатся и сыновья бывшего атамана Волжского казачьего войска В.М. Персидского: полковник Григорий (бывший командир Астраханского полка) и капитан Петр Персидские. А также подполковник Серебряков и штабскапитан Лупандин. Вдова последнего, Анна Ивановна, была представлена к получению медали.

Город должен знать имена славных его жителей прошлых эпох.

В целом же Саратовская губерния перечислила тогда на сооружение памятника 1 610 рублей 82 копейки. Деньги по тем временам немалые. Из них 235 рублей собрали камышане. И по сумме добровольного сбора наш город обошел Балашов, Кузнецк, Вольск и Хвалынск, также уездные города губернии.

Так символично сложилось, что создание монумента освободителям Москвы 1612 года совпало с началом очередной агрессии Запада. Таким же позорным было бегство оккупантов и в 1812 году. Но после победы памятник Минину и Пожарскому был все же сооружен на Красной площади. Случилось это 20 февраля 1818 года. Автор его - скульптор Иван Мартос.

Спустя столетие напротив этого монумента у кремлевской стены возвели мавзолей Ленина. Соперничество двух памятников большевикам не понравилось, и монумент спасителям Отечества передвинули аж за Лобное место, где он находится и теперь. Но величия своего и значимости не утратил. На его постаменте высечены слова: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия».

Всякий раз, когда, бывая в Москве, вы проходите мимо первого скульптурного монумента столицы, помните, что в создание его внесли свою лепту и камышане.

Сергей Чеботарев по материалам книги В.В. Хорошунова «Камышин далекий и близкий».

Список литературы

1. Алпатов, М. В. Иван Петрович Мартос /М. В. Алпатов // Русское искусство : восемнадцатый век. – М., 1952. – С. 303-322.

2. Некрасов, В. Памятник народному подвигу / В. Некрасов // Ленинское знамя. – 1974. – 14 сент. – С. 4

3. Ненарокомова, И. Мартос родом из Ични /И. Ненарокомова // С веком наравне : книга о скульптуре /сост. Ю. А. Бычков. – М., 1974. - Т. 3. – С. 78-89.

4. Сокол, К. Г. Памятник Минину и Пожарскому в Москве / Кирилл Гелиевич Сокол // Монументы империи / Кирилл Гелиевич Сокол. – М., 2001. – С. 42–43.

5. Хорошунов, Е. Спасителям Отечества / Евгений Хорошунов //Камышин далёкий и близкий / Евгений Хорошунов. – Камышин, 2000. – С. 188-190.

6. Чеботарёв, С. Первый памятник Москвы / Сергей Чеботарёв // Камышинский еженедельник БС пресс. – 2001. – 5 дек. – С. 5.

|